2021년 47차 순창 용궐산

장마첫날 우중산행 하늘길을 걷다

오늘의 야생화 바위채송화 개망초 부처꽃

산행기록

○ 일시 : 2021.7.4 08:30 ~ 12:57

○ 장소 : 순창 용궐산

○ 참석 : 5인(청량,신고문님,자전거탄 풍경,잎새공주,산중애)

○ 높이 : 용궐산 647m / 누적고도 700m추정

○ 거리 : 7.3km

○ 시간 : 4.5시간(휴식시간 0.6시간) / 이동시간 2시간

○ 배지 : 용궐산, 장군목

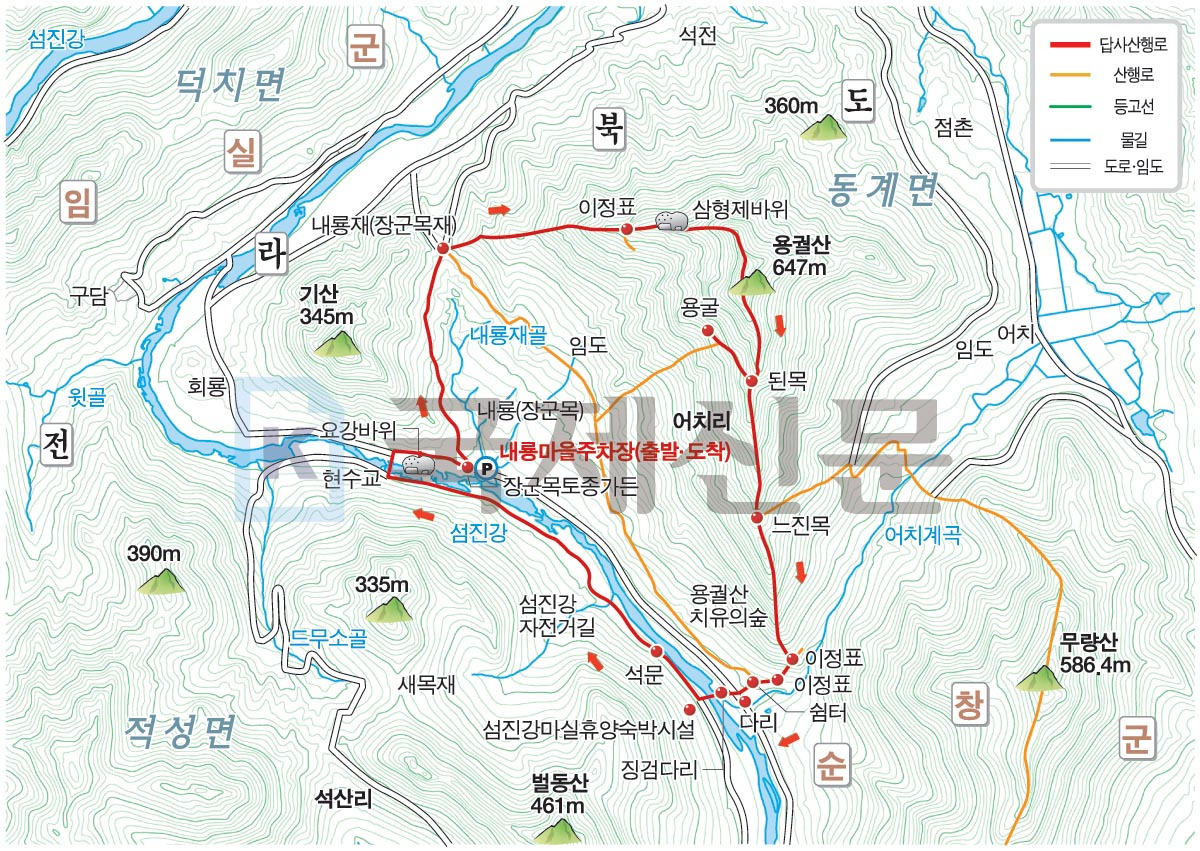

○ 코스 : 주차장 - 용궐산 치유의숲 - 하늘길(잔도) - 느진목 - 된목 - 용궐산 - 삼형제바위 - 장군목재 - 장군목 - 요강바위 - 주차장

○ 특이사항 : 우중 하늘길(잔도) 산행

< 용궐산 >

용궐산은 순창군 북쪽에 있는 섬진강의 본류이자 상류인 적성강을 바라보고 있다. 산줄기는 백두 대간 장수 영취산에서 분기된 금남 호남 정맥이 북서쪽으로 뻗어 내리다가 팔공산에서 마령치 방향으로 섬진지맥[섬진강 분수령]을 나누어 놓는다. 마령치를 향해 내달리던 섬진지맥은 남원 천황봉 방향으로 산줄기를 나누어 놓고, 서쪽 임실 성수산을 지나 봉화산, 응봉, 무제봉, 지초봉, 원통산을 지나며 오수천과 섬진강 원류를 가른다. 이 지맥 가운데 원통산과 무량산 사이에 적성강을 앞에 품고 기암괴석으로 이루어진 용궐산이 솟구쳐 있다.

용궐산은 용과 관련된 지명과 전설이 많으며 자연 경관이 수려하다. 용궐산의 남쪽 방향인 어치리 내룡 마을에서 북동쪽으로 오르면 천연 동굴인 99개의 용굴이 있다. 세 번째 용굴까지는 사람이 갈 수 있으나, 네 번째 용굴부터는 불을 켜도 앞을 분간할 수 없어서 갈 수가 없다. 화강암으로 이뤄진 용궐산 정상인 상봉에는 신선 바위가 있고, 산중턱에는 삼형제 바위, 그리고 최근까지 승려들이 찾아와서 축조했다는 절터, 물맛 좋기로 소문난 용골샘 등이 있다.

용궐산의 정상에 있는 신선 바위에는 바둑판이 새겨져 있는데, 옛날에 용궐산에서 수도하던 승려가 바둑을 두자는 내용의 서신을 호랑이의 입에 물려 인근의 무량산에 기거하는 승려에게 보내서, 서로 만나서 바둑을 두었다고 전해온다. 그러나 안타깝게도 6·25 전쟁 때 아군들이 적군을 토벌하기 위해 막사를 설치하며 쇠말뚝을 박는 과정에서 바둑판의 형체가 사라졌다. 용궐산 서쪽 기슭에 있는 장구목은 예전에 지역 주민들이 왕래하던 큰 길목이었으며, 그 주변에 장군의 명당이 있어서 장군목, 혹은 지형이 장구 형상이라 장구목으로 불린다. [출처] 용궐산 [龍闕山] (한국향토문화전자대전)

산 이름은 산세가 마치 용이 하늘을 날아가는 듯한 형상이라는 데서 유래되었다고 한다. 원래는 용골산(龍骨山)이라 불렸는데 이 명칭이 ‘용의 뼈다귀’라는 죽은 의미를 갖고 있으므로, 산이 살아서 생동감 넘치는 명기를 제대로 발휘하도록 하자는 주민들의 요구가 있었다. 이에 정부는 중앙지명위원회를 열어 2009년 4월 용궐산(龍闕山)으로 명칭을 개정하였다. 원통산에서 남진하는 산릉이 마치 용이 자라와는 어울릴 수 없다는 듯 서쪽 섬진강 변으로 가지를 치며 솟구쳐 있다. 용같이 우뚝 솟아 꿈틀거리는 듯 준엄한 형세를 띠고 있으며, 앞에는 만수탄[섬진강]이 흐르고 있다.

산행개념도

주차장에서 본 하늘길

생각외로 주차장은 이미 만원

하늘길 오름길

커다란 바위옆으로

지난 6월 개장한 암벽에 설치된 하늘길

섬진강 상류의 모습. 지난해 호우피해복구공사가 진행중이다

바위가 통채로 산이되어버린 용궐산

기대감을 갖고 하늘길을 향해 오릅니다

한국의 잔도길 용궐산의 하늘길

<용궐산 하늘길>

용궐산 하늘길은 2020년에 첫 선을 보인 후 보행로 정비를 거쳐 2023년 7월 1일에 재개방하였다. 국내에서 쉽게 보기 힘든 산악 잔도를 만날 수 있는 것으로 유명했지만, 정비를 통해 534m였던 보행로는 562m 추가 연장하여 1,096m에 달하는 트레킹 코스로 탈바꿈하였다.

용이 거처하는 산이란 뜻의 ‘용궐산’은 거대한 암벽과 기암괴석으로 화려한 곳이다. 용궐산 하늘길 매표소에서부터 잔도 입구까지 약 10분 정도 돌계단을 따라 오르면 수직 암벽에 놓인 하늘길을 만날 수 있다. 하늘길은 용의 날개에 해당하는 자리로, 암벽의 경관이 수려하여 탄성이 절로 나오며, 길 자체가 하나의 작품이라고 느껴질 만큼 인상적인 곳이다.

하늘길 시점부터 비룡정까지는 약 30분 정도 걸린다. 길 중간중간에는 전망대와 쉼터가 조성되어 있어서 섬진강변과 바위벽을 마주하고 쉬어갈 수도 있다. 또, 하늘길 계단과 바위에는 다양한 글귀가 새겨져 있어 이를 감상하며 오르는 것도 매력이다. 보기만 해도 아찔한 바위산을 타고 걸을 수 있는 것만으로도 특별한 경험이지만, 하늘길에서 바라보는 섬진강 물줄기는 선물처럼 아름답다. 전망대에 오르면 이름 그대로 하늘에 서 있는 것처럼 멋진 풍경이 좌우로 펼쳐진다. [출처]대한민국 구석구석

내려다본 섬진강 장군목방면

역주중인 안국장님

신고문님의 작품활동시간

우리도 한컷

섬진강과 주차장

소나무 암릉길은 그저 정겹기만 하고

느진목에 도착

그리고는 곧 바위능선길

여기는 된목

줄서서 인증샷

줄을선지 5분만에 우리도 정상 인증컷

잎새공주님

여전히 대기중

산정부의 제단같은 바위성벽

바위채송화가 오늘의 주인

<바위채송화>

산지의 바위 겉에서 자란다. 밑부분이 옆으로 비스듬히 자라면서 가지가 갈라져서 높이 10cm 내외의 포기로 된다. 줄기의 밑부분은 갈색이 돌며 꽃이 달리지 않는 가지에는 잎이 빽빽이 난다. 잎은 어긋나고 길이 0.6∼1.5cm, 나비 1.2∼2.5mm로 줄 모양이며 육질이다.

꽃은 8∼9월에 노란색으로 피고 대가 없으며 취산꽃차례에 달린다. 포는 꽃보다 다소 길고, 꽃받침조각과 꽃잎은 5개씩이다. 수술은 10개이고 꽃잎보다 짧으며, 심피는 5개이고 밑부분이 약간 붙는다. 열매는 골돌과로서 5개이다. 한국·일본·중국 등지에 분포한다.

[네이버 지식백과] 바위채송화 (두산백과 두피디아, 두산백과)

늦깎이 산딸나무도 한창

하산길

일월비비추가 여름임을 알린다

까치수염

개망초도 애띤 모습으로

타래난초

장군목재에 하산

기존 등산안내도

들가는 개망초 천국

물레나물

운무속으로 숨은 용궐산 정상

왕원추리도 청초하게

요강바위보러 갑니다

요강바위를 찾아라

장군목 현수교

요강바위 보는것도 대기중

부처꽃이 아예 장군목의 들꽃으로 자리잡은듯

요강바위 보러 찾아왔어요

<요강바위> 요강 바위는 둥근 구멍이 뚫린 순창의 명물로 한국전쟁 때 마을 주민 중 바위에 몸을 숨겨 화를 면했고, 장군목을 찾아 요강 바위 위에 앉으면 아들을 낳을 수 있다는 속설도 있다.

전국적인 명성은 15톤가량 요강바위를 도난당했다가 주민들이 되찾은 일화로 유명해졌다. 요강 바위는 무게 15t에 높이 2m, 폭 3m로 장정 3~4명이 들어설 수 있는 바위 포트 홀이 만들어져 있다.

요강 바위 같은 포트 홀은 1억 년 정도 물살이 지나야 생긴다고 한다. 이 같은 바위들은 천태만상으로 장군목에서 구암정까지 약 5km가량 이어져 있다.

구미마을 앞 만수탄변 하늘에서 보면 개미 떼가 적성강을 올라가듯 바위가 이어져 개미 바위로도 유명하다. 만수탄을 비롯 종호와 육로암 주변에는 암각서와 시율(詩律)의 풍류의 흔적을 엿볼 수 있다. 노블레스 오블리주를 실천한 양운거의 산인동과 석문, 양배, 양동 형제바위와 조대바위, 술동우 바위와 금암, 9개의 술동이 바위인 구준암이 종호와 육로암 주변에 산재해 있다.

이를 노래한 종호팔경(鍾湖八景)이 있다. [출처] 요강바위 (대한민국 구석구석, 한국관광공사)

6.25때 숨었다는 요강바위 체험

그리고는 떠나갑니다

멋쟁이 카페

도도히 흐르는 섬진강

치유의숲에 복귀

용이 살았다는 용굴(펌) 그래서 산이름도 용궐산이라고

귀룡정의 모습 가만히 앉아 있기만 해도 시귀절이 저절로 떠오를듯

장마철의 시작인데 온유한 장군목 유원지의 모습

<장군목유원지> 섬진강 최상류에 해당하는 장군목유원지는 길이 212.3km의 섬진강 구간 중에서 가장 경치가 빼어난 곳으로, 전라북도 순창군 동계면소재지에서 약 7km 떨어진 어치리 내룡마을에 있다.

장군목 서북쪽으로는 용골산(645m)이, 남쪽으로는 무량산(586.4m)이 우뚝 서 있는데 장군목이라는 이름은 그곳이 풍수지리상 두 개의 험준한 봉우리가 마주 서 있는 형세 즉 장군대좌형(將軍大坐形) 명당이라 하여 붙여졌으며, 장구목이라 불리기도 한다.

[출처] 장군목유원지 [將軍-遊園地] (두산백과 두피디아, 두산백과)